In russischer Kriegsgefangenschaft Teil IV

Von Friedrich Jakob Schruff, bearbeitet von Sophie Lange 1995

Inhalt

Teil I

Vorwort

Wo sind sie geblieben

Von Belgien zur russischen Front

In Gefangenschaft

Der Marsch ins Ungewisse

Teil II

Unmenschliche Unterkünfte

In Waggons eingepfercht

In Moskau

Massensterben im Lazerett

Teil III

Eine amerikanische Kommission

Moderne Sklaven

Holzflößen auf der Wolga

Abtransport nach Sibirien

Teil IV

Sibirische Kälte

Das Ende des Krieges

Auf der Heimfahrt

Nachruf auf Friedrich Jakob Schruff, Nettersheim

Sibirische Kälte

Es wird immer kälter. Die Kälte ist kaum zu ertragen, und viele ziehen sich schlimme Erfrierungen zu, verlieren Nase und Finger und sogar die Zehen. Man gibt uns jetzt einen dokar. Dies ist ein langer Schafpelz, der mit der Wolle nach innen getragen wird. Ferner erhalten wir walmki (Filzstiefeln) und Pelzmützen. Bei ganz großer Kälte bis 60 und 70 Grad tragen wir eine baschlyk, eine Kapuze mit langen Halsbändern. Das Gesicht ist dann ganz zugewickelt, nur zwei Löcher für die Augen und eine Ritze für Nase und Mund bleiben offen. Die Arbeit wird in dieser Maskerade zur Qual. Um das Gesicht herum wird alles feucht und erstarrt zu Eis. Wir haben oft richtige Eisklumpen um den Mund. Der Winter ist hart und grausam. Nur starke, gesunde Menschen können ihn durchstehen.

Einige Male erlebten wir bei ganz großer Kälte ein Naturschauspiel: Drei Sonnen standen strahlend am Himmel. Bei dieser seltenen Erscheinung spiegelt sich die Sonnenscheibe an den Eiskristallen hoher Firniswolken, die ein doppeltes Bild zurückwerfen.

In der größten Kälte wurde meistens nicht gearbeitet. Selbst die Russen lassen sich kaum sehen. Die Kälte ist wie ein scharfes Messer. Einmal werden in einer Kältearbeitspause vier Mann gesucht, die sich freiwillig für eine Arbeit zur Verfügung stellen. Sie sollen Mehl mit einem Lastwagen zu einer Bäckerei in der Stadt bringen. Ich melde mich und dränge nach dem Ausgangstor. Es gelingt mir, bei den vier Ersten zu sein. Jetzt heißt es: organisieren. Es gilt Mehl zu ergattern, damit die dünnen Wassersuppen angedickt werden können. Ich nehme vier Beutel für diesen Zweck mit. Wir sitzen hoch auf den Säcken, und schon geht die Fahrt durch die eisige Landschaft. Wir reißen die Säcke auf und füllen schnell die Beutel. Ich verstaue die meinen hastig auf den Leib, damit sie bei den scharfen Kontrollen nachher am Lagertor nicht gefunden werden. Bald hatte ich kein Gefühl mehr in den Händen. Diese sind weiß bis zu den Handgelenken. Die Finger klappern wie dürres Holz. Beim Abladen in der Stadt kann ich keinen Sack mehr fassen. Die Sibiriaken schimpfen und erklären mit wilder Gestik, ich müsse die Hände im Schnee reiben. Sie helfen mir dabei. Das Blut zirkuliert wieder. Die Hände werden rot, nur die Finger bleiben weiß. Mein Gott, wenn ich mir jetzt die Finger erfroren habe!

In der Bäckerei erhält jeder ein Stück Brot. Dann geht es heimwärts ins Lager. Die Stadt, durch die wir fahren, ist wie alle neuen Städte in Sibirien nach amerikanischem Muster gebaut und mit großen Reklameschildern, Kinos und Clubs durchzogen. Überall sind Bilder von sowjetischen Größen zu entdecken. Aus großen Lautsprechern erklingen Parolen. Im Lager haben wir Glück bei der Kontrolle, aber meine Finger sind erfroren und bereiten mir große Schmerzen. Ich konnte nun einige Wochen nicht arbeiten.

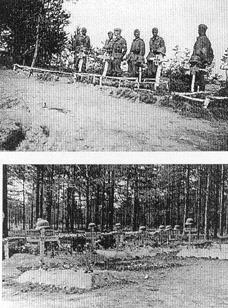

Im Lager selbst ist es trostlos. Das schreckliche Gespenst, das Flecktyphus heißt, hat auch hier die Herrschaft und schwingt sein grausames Zepter. Da liegen sie zuhauf, verzehrt von Fieber und von Krankheiten. Sie sterben dahin wie die Sommerfliegen beim ersten Frost. Das Lager wird zum Todeslager. Ich habe Angst und sorge mich, dass auch mich die Seuche trifft. Typhus! Ich nehme wieder meine Zuflucht im Gebet. Einige Male sah ich, wie Leichen seziert wurden. Die Todesursache musste festgestellt werden und schriftlich niedergelegt werden. Herz und Magen waren oft zusammengeschrumpft, die Eingeweide dünn und zerrissen, die Lunge weiß von Tuberkulose. Dann wurden die Leichen in eine Bretterbude geworfen. War dieselbe voll, so kam ein Lastwagen und der ‚Menschenschrott’ wurde aufgeladen und aus dem Lager gefahren. Oft hingen Arme, Beine oder ein Kopf mit weit aufstehendem Mund und Augen vom Wagen herunter. Das war ein entsetzlicher Anblick!

Während der Zeit, in der ich wegen meiner erfrorenen Finger nicht arbeiten konnte, wurden die Tage wieder melancholisch, trübe und schwer. Wenn die Arbeit auch unmenschlich schwer war, so brachte sie doch manche Abwechslung und half über vieles hinweg. In dieser Zeit hatte ich einen beängstigenden Traum. Es war Ende Januar 1945. Ich sah und erlebte im Traum, dass einer meiner drei Brüder gefallen war, und zwar in der Heimat. Er war in meinem Elternhaus aufgebahrt. Ich wurde durch den im Traum erlebten Schmerz wach und musste noch lange darüber nachdenken. Das konnte nur der Bruder sein, der verheiratet war und bei der Mutter im Hause wohnte. Ich merkte mir die Zeit, wann ich diesen Traum hatte: Ende Januar 1945. Als ich später nach Hause kam, stellte sich heraus, dass der Traum Wirklichkeit gewesen war. Zur selben Zeit war dieser Bruder im Wald durch Beschuss eines amerikanischen Jagdfliegers schwer verletzt worden. Er starb einige Tage später.

Im Lager half ich einige Male in der Küche aus. Vor allen Dingen musste ich an einer Hintertür Wache stehen, damit kein Unbefugter eintrat. An diesem Ausgang lagen zwei Räume gegenüber; in einem speisten die russischen Offiziere und die Ärzte, in dem andern Raum hatte der Lagerkoch, der Verwalter von Küche und Verpflegung, sein Büro. Er war Deutsch-Pole und steckte mit den Russen unter einer Decke. Es wurde viel geschoben, während die Lagersuppe wasserdünn war und die Gefangenen wie todmatte Gespenster umhergingen.

Der Koch unterhielt ein Verhältnis mit der russischen Ärztin. Ein Offizier kam bald dahinter. Der Koch erhielt Karzer (Gefängnisstrafe). Die Ärztin wurde versetzt. Doch schon bald ließ man den Koch frei und setzte ihn wieder in Amt und Würden. Vorher hatte ich öfter die Ärztin in der Küche gesehen. Sie saß auf dem Tisch und entlauste ihren Kopf. Neben sich hatte sie eine Schüssel mit Keks und Bonbons stehen, die sie aß. Diese Sachen waren von einer amerikanischen Hilfsaktion für die Kranken bestimmt, aber die Russen aßen alles selbst. Die Kranken gingen ihrer Ansicht nach ja sowieso kaputt. Das war russische Kultur! Doch die Russen sagten stets: Njemez njet kultura! (Die Deutschen haben keine Kultur!)

Meine Finger waren bald wieder geheilt. So musste ich wieder hinaus zur Arbeit. Morgens mussten wir schon um ½ 7 Uhr antreten. Bis der natschalnik (Aufseher) die Arbeitsbrigaden abgezählt hatte, waren manchem armen Arbeiter schon Nase, Ohren oder Füße erfroren. Es ging dann um 7 Uhr im Exerziermarsch mit einem Lied auf den Lippen zum Lagertor hinaus, vorbei an Kommandanten und Offizieren, die grinsten. So trieb man Spott und Hohn mit uns. Die Beine trugen uns vor Mattigkeit kaum den zwei Kilometer langen Weg zur Arbeitsstätte.

Oft wurden wir auch in der Nähe der Stadt am Bau eines Riesenbahnhofs eingesetzt. Mächtige Eisengerippe ragen aus dem Boden. Dort sollen große Hallen entstehen. Wir müssen Bahngleise verlegen. Diese Arbeit ist sehr schwer. Der Boden ist so hart gefroren, dass die Erde wie Gestein absplittert.

Am Sägewerk arbeiteten viele verschleppte und verbannte Polen, vor allem viele Wolga- deutsche, nur Frauen und Mädchen. Ich arbeitete öfter mit ihnen zusammen und konnte mich viel mit ihnen unterhalten. Sie sprachen meistens ihr altes deutsches Dialekt.

Beim Vorrücken der russischen Front bis zur Wolga waren sie aus ihren Siedlungen verschleppt worden. Nur Alte und Schwache hatte man zurückgelassen. Die Frauen und Mädchen waren von ihren Männern und Vätern getrennt worden und wussten nichts von deren Los. Sie konnten die Russen nicht leiden. Manches erzählten sie aus ihren Siedlungen, von ihren Bräuchen und Sitten, die ihre Vorfahren aus ihrer deutschen Heimat mitgebracht hatten und denen sie treu geblieben waren.

Diese Wolga-Deutschen trugen ihr hartes Los mit großer Geduld. Ich unterhielt mich mit ihnen über meine Heimat in der Eifel, besonders wenn das Heimweh über mich kam. Dann sagten sie: „Ihr braucht gar nicht mehr an eine Heimkehr in die Heimat zu denken. Es ist viel zu weit. Ihr seid viele tausend Kilometer von Deutschland entfernt.“ Das war ein schlechter Trost.

So vergingen die kalten, mörderischen, grausamen Wintertage unter vielen Entbehrungen. Wir versuchten oft, uns etwas in einem geheizten Raum zu erwärmen, der nur für die russischen Arbeiter bestimmt war. Die Wachposten durften uns nicht erwischen. Ich habe gesehen, dass Gefangene, die von den Posten gefasst wurden, ihre Filzstiefel ausziehen und draußen barfuß im Schnee stehen mussten. Außerdem wurden sie schwer geschlagen. Unsere Arbeitszeit dauerte – ohne Pause – von morgens bis nachmittags 3 Uhr. In der Früh hatten wir 200 g Brot und ½ Liter Kaffee erhalten. Gegen 4 Uhr am Nachmittag empfingen wir dann ½ Liter Suppe, etwas Fisch, 200 g Brot und manchmal etwas kascha (Hirsegrütze).

Kaum war die spärliche Mahlzeit beendet, wurden wir zum Schneeschaufeln hinausgetrieben. Oder es wurden Abortgruben ausgeworfen. Abends gab es dann wieder ½ Liter Suppe und etwas Brot. Nach ein paar Stunden Ruhe mussten wir nachts 3 km entfernt Wasser für die Küche holen, damit wir anderntags Kaffee und Suppe hatten. Dann war schon bald die Nacht vorbei. Neue Entbehrungen standen uns bevor, derweil die Kranken in den Baracken wie die Fliegen starben. Immer wieder fragte ich mich: „Werde ich die Heimat wiedersehen?“

Ich setzte alles daran, um mich vor dem sicheren Tode zu retten und gab den heißen Kampf ums Leben nicht auf. Jeden Tag trank ich abends und morgens heißen Tee vom wilden Wermut, den ich mir auf dem Wege zur Arbeit im Schnee pflückte. Dieser Tee bekam mir sehr gut und stärkte mich. Unser Lager erhielt bei dem großen Massensterben den Namen Todeslager.

Mehrmals unternahmen Gefangene Fluchtversuche, die aber jedes Mal scheiterten. Es war einfach unmöglich. Denn die Taiga ist groß und verschwiegen, und nie gelangt hier ein Fußwanderer ans Ziel. Die ganze Gegend war im Umkreis von 50 Kilometern abgesperrt. War ein Gefangener ausgebrochen, so kam er nicht über diesen Sperrgürtel. Er wurde gefasst und furchtbar geschlagen. Das ganze Lager erhielt zur Strafe noch weniger Essen. Ein Gefangener ist lebensmüde. Er ist schwermütig und läuft immer in die Sperrzone des Lagers, um von den Posten erschossen zu werden, was auch bald geschieht.

In einer Nacht mussten wir bei einer Kälte von etwa minus 70 Grad einen Eisentransport mit schweren Holzstämmen ausladen. Eigentlich durfte bei dieser Kälte nicht gearbeitet werden. Doch auch in Sibirien mussten Räder rollen für den Sieg.

An einem Tag waren wir nachmittags mit dieser unvorstellbar schweren Arbeit bei grimmiger Kälte fertig. Als Belohnung sollten wir aus der stolowaya (Kantine) eine besondere Mahlzeit erhalten. Wir freuten uns schon auf eine warme Mahlzeit. Auf einmal heißt es: Stoj! (Halt!). Wir müssen vor der stolowaya eine halbe Stunde draußen warten, denn die Russen speisen noch immer.

Endlich ist es soweit. Wir können hinein. Der Duft hier drinnen lässt uns das Wasser im Munde zusammenlaufen. Dann erscheint ein towaritsch (Genosse) und schreit Njetu! (Es gibt nichts!) Müde, hungrig und enttäuscht treten wir den Heimweg an. Im Lager erhalten wir als besondere Vergünstigung echten russischen Wodka und 500 g Brot extra.

Einmal waren wieder zwei Gefangene geflüchtet. Nach einigen Tagen hatte man sie bereits wieder gefasst und in das Lager zurückgebracht. Zu gleicher Zeit brannte in der Gegend eine Mühle ab. Mann und Frau wurden ermordet aufgefunden. Die beiden deutschen Ausbrecher wurden verdächtigt, hier einen Raubüberfall gemacht zu haben. Sie wurden so geschlagen, dass sie wahnsinnig wurden. Wir alle mussten schrecklich darunter leiden.

Das Schlimmste war, dass wir bei schwerster Arbeit 14 Tage lang nur 200 g Brot und etwas Kaffee erhielten. In dieser furchtbaren Hungersnot gelang es mir, durch Vermittlungen einen schönen Silberring mit echtem Achat sowie ein silberbeschlagenes Messer gegen Brot einzutauschen. Ich hatte früher in dem anderen Lager diese Gegenstände in der Bäckerei gegen Brot erhalten. Sie halfen mir nun über diese furchtbare Zeit hinweg. Rumänen suchten sich oft aus den Abortgruben des Lazaretts, wo es noch etwas bessere Verpflegung gab, die ausgeschiedenen Erbsen, die sie wuschen und aßen.

Ein andermal wurde wieder ein Gefangener im Sägewerk erschossen. Wir waren schon angetreten zum Heimmarsch ins Lager. Beim Abzählen fehlte einer. Die Posten fluchten und suchten. Sie fanden dann noch einen Gefangenen, der seine Filzstiefel reparierte. Wegen Fluchtversuch wurde er sofort auf der Stelle erschossen.

Der Überfall auf die Mühle und die Ermordung der beiden Müllerleute klärte sich nach einigen Wochen auf. Man fasste zwei polnische Verbannte, die sich in der Gegend herumtrieben. Diese hatten den Raubmord begangen.

Das Ende des Krieges

Der lange, mörderische, schreckliche sibirische Winter geht zu Ende – und der furchtbare, grausame Krieg. Am 9. Mai 1945 wird gefeiert im Lager. Der Krieg ist aus! Deutschland hat bedingungslos kapituliert. Was wird nun werden? Entlässt man uns bald nach Hause? Oder behält man uns hier, bis wir alle draufgegangen sind!

Das Tauwetter hat große Wassertümpel hinterlassen, so groß wie kleine Seen. Nun wird es mit Gewalt Frühling. Hier gibt es nicht den langsam werdenden Frühling wie in Deutschland, nein, man erlebt einen stark drängenden Lenz, der alles auf einmal in wenigen Tagen spendet, was in Europa drei Monate Zeit braucht. Stellenweise sprießt schon junges Grün. Von einem Tag auf den anderen erwacht der Wald. Genauso plötzlich grünt die Steppe, die mit Blumen bedeckt ist.

Der sibirische Frühling ist kurz und wird sehr rasch vom heißen, unerträglichen Sommer abgelöst. Draußen vor dem Lager singen jeden Abend die Soldaten und die Sibiriaken ihre schwermütigen Lieder und tanzen ihre wilden Tänze. Der Sommer ist so kurz! Die hellen Nächte sind voller Melancholie.

Mich befällt wieder ein großes Heimweh, tagelang, wie eine schlimme Krankheit. Überhaupt stimmt etwas nicht mit mir. Der Weg vom Sägewerk bis zum Lager wird mir immer schwerer. Ich bleibe stets zurück und werde dann oft mit Kolbenstößen weitergetrieben. Meine seelischen Kräfte lassen nach. Das geht so nicht weiter.

Eines Tages breche ich vor dem Lager zusammen. Ich bekomme wieder heftiges Fieber und rheumatische Schmerzen. Ich kann kein Glied mehr bewegen. Am andern Tag werde ich in das Lazarett eingeliefert. Ich bin froh, von der Arbeit erlöst zu sein.

Ein Ostpreuße, ein früherer Spieß, war der reinste Schinder. Ein Kaplan aus Breslau hatte besonders viel unter ihm zu leiden und wurde nur verspottet. Auch er kam ins Lazarett und starb einige Tage später.

Das Lazarett war eingeteilt in vier große Räume. Im ersten Raum, wo ich untergebracht wurde, lagen Kranke ohne ansteckende Krankheiten. Im zweiten Raum befanden sich hauptsächlich Flecktyphuskranke. Hier kam keiner mehr lebend heraus. Jeden Morgen wurden zwei bis drei Tote hinausgetragen. Im dritten Raum waren die Wasserkranken und im vierten Raum die Tuberkulosen untergebracht. In diesen beiden Räumen gab es ebenfalls viele Tote. Von unserem ganzen Transport von 1.000 Mann waren fast 600 in diesem grauenhaften Winter gestorben. Jetzt kamen neue Transporte mit Zivilisten aus Ostpreußen, meistens Frauen, junge Burschen und Mädchen, aber auch alte Männer. Sie wurden alle zur Arbeit herangezogen. Das Lazarett war bald überfüllt. Viele wurden todkrank eingeliefert und starben schon bald. Sie waren beim Vorstoß der Bolschewiken einfach zusammengetrieben und nach Sibirien verbannt worden. Furchtbar war der Anblick der Frauen, die schmerzgebeugt jeden Morgen zur Arbeit zogen.

Meine Schmerzen lassen nach. Ich kann meine Glieder wieder bewegen. Doch ich muss plötzlich dauernd austreten. Ich werde immer schwächer. Ich bin fast zu schwach, um immer wieder auf mein Bett zu steigen. Bald befällt mich eine lähmende Angst. Ich habe Typhus! Der große Blutverlust macht mich zu einem fahlen Gespenst. Noch einen Tag – und ich werde zu schwach sein, um aufzustehen – und dann? Am zweiten Tage nach dieser erschreckenden Feststellung melde ich es dem Feldscher. Dieser meldet es dem Arzt. Dieser ist sehr besorgt um mich. Er bedauert mich und sagt: „Wenn es morgen bei der Visite nicht besser ist, muss ich Sie in die Typhusbaracke verlegen.“ Es schaudert mich; - das bedeutet den Tod – dann bin ich verloren!

Ich schleiche mich abends in den Raum der Wasserkranken. Hier liegt Karl, ein guter Kamerad von mir, der aus dem Rheinland stammt. Ich teile ihm meine Krankheit mit und bitte ihn: „Wenn du die Heimat wiedersiehst, grüße bitte meine Mutter sowie meine Lieben und gib ihnen Nachricht.“

Er tröstet mich: „Du darfst nicht sterben! Bald geht es nach Hause. Du hast so vieles durchgemacht und ausgehalten! Halte durch!“ Ich war fast in allen Lagern derjenige, der am längsten in Gefangenschaft war. Vor einigen Tagen war ein Familienvater von vier Kindern gestorben. Er hieß Johannes M. Seine Heimat war unbekannt. Er war ein paar Monate länger als ich in Gefangenschaft. Mein Kamerad Karl gab mir seinen Rosenkranz für die Nacht mit. Im Kreuz befand sich ein Agnus-Dei, wie ich auch eines hatte, was mir aber von einem Rumänen gestohlen worden war. Nun fasste ich wieder Mut.

Es ist schon dunkel in der Baracke. Nur das Röcheln der Sterbenden ist vernehmbar. Zum Sterben matt, lege ich mich auf mein Bett, ziehe die Decke über den Kopf und – weine. Unter der Decke presse ich das Kreuz mit dem Agnus-Dei an meinen Mund, bete und flehe zu Gott:

Gut ist der Herr denen, die auf ihn hoffen,

den Seelen, die ihn suchen.

Wenn ich auch wandle mitten im Todesschatten,

so fürchte ich kein Unheil,

denn du, o Gott, bist bei mir.

Das geknickte Rohr zerbricht er nicht,

den glimmenden Docht löscht er nicht aus.

Jeder, der den Namen des Herrn anruft,

wird gerettet werden.

Mir ist bange, aber ich verzage nicht.

Auf dich, o Herr, hoffe ich,

lass mich nicht zuschanden werden!

Die Decke im Mund erstickt manchmal ein Stöhnen aus gequälter Brust. Nur Gott hört meinen Notschrei! Nach langem Beten und Ringen schlafe ich erschöpft ein.

Es wird Morgen. Ich liege wach. Was ist geschehen? Ich brauchte die ganze Nacht nicht auszutreten; den Tag und die Nacht vorher andauernd, dazu kam ein großer Blutverlust. Der Arzt hatte doch Typhus festgestellt?! Gegen 9 Uhr ist Visite. Ich muss austreten. Es ist kaum zu glauben: Meine Exkremente sind normal. Der Arzt stellt keine Blutspur fest. Er schüttelt den Kopf und kann es fast nicht begreifen. „Es ist wie ein Wunder!“ sagt er.

War es ein Wunder? Oder kam die Besserung durch meine eiserne Willenskraft zum Leben? Mögen viele an das Letztere Glauben, ich glaube an die Hilfe Gottes in größter Not. Gott hatte mein Gebet erhört, durch die Kraft des Agnus-Dei und des heiligen Rosenkranzes.

Mir geht es nun von Tag zu Tag besser. Die Krankheit ist überstanden. Aber ich sehe furchtbar aus, wie ein Gespenst, wie der Tod. Der Arzt meint: „Sie müssen eine eiserne Natur haben.“

Neben mir ist einer gestorben. Ein anderer wird eingeliefert und kommt auf dessen Platz. Es ist der Spieß, unser Brigadeführer. Ein Baumstamm hat ihm die Beine zerschlagen. Er hatte lange genug Kameraden geschunden, und ich musste oft daran denken, wie er den armen Kaplan verspottet hatte.

Ich habe jetzt oft Schmerzen in der Herzgegend. Der Arzt stellt eine Herzmuskelschwäche fest, die ich mir durch die vielen Infektionskrankheiten zugezogen habe. Unterernährt, Fleckfieber, Malaria, Flecktyphus, Gelenkrheuma und Skorbut! Bei einer neuen Untersuchung ist der Arzt entsetzt über mein Aussehen. Ich gleiche einem umherwandelnden Gespenst und bin nicht mehr arbeitsfähig.

Nun ist es schon Mitte Sommer, der sehr heiße, tropische sibirische Sommer. Es ist in den Baracken kaum auszuhalten. Ich übernachte meist draußen, in eine Decke gehüllt. Aber auch draußen ist es kaum auszuhalten. Stechmücken umschwirren scharenweise die Baracken. Morgens um 2 Uhr geht schon die Sonne auf. Von 10 Uhr an vormittags ist die Sonne unerträglich.

Der Sonnenaufgang und der Untergang bescheren ein herrliches Schauspiel und ein wunderschönes Panorama. Manchmal gibt es furchtbare tropische Gewitter, die aber kaum Abkühlung bringen. Der Urwald dampft, als ob er brenne, aber gleich darauf brennt die Sonne schon wieder unbarmherzig.

Ich lege mich meistens morgens in der Früh auf eine grasige Anhöhe im Lager. Von dort habe ich einen wunderbaren Blick in die weite Landschaft. Ich sehe die weite sibirische Taiga, erblicke oft große Herden Vieh, die zur Weide ziehen, und weit draußen den gewaltigen Urwald. Unser Lager reicht in dieser Richtung auf einige Kilometer bis an den Urwald heran. Dort winkt die Freiheit.

Vom späten Nachmittag bis zur Dunkelheit liege ich wieder an meinem Lieblingsplätzchen. Meine Gedanken suchen dann die Heimat. Dort im fernen Westen, dort wo Deutschland liegt, ist der Himmel blutrot vom letzten Glanz der untergehenden Sonne. Meine Augen werden feucht und suchen die ersten Sterne. Dann zieht der Vers eines Heimatliedes durch mein Gemüt:

Heimat deine Sterne,

die leuchten mir im fernen Land,

was sie sagen, deute ich gar so gerne.

In der Ferne träum ich vom Heimatland.

Im Lager wird die kurze Sommerzeit voll ausgenutzt. Viele müssen draußen graben und pflanzen. Oft müssen etliche Gefangene dabei den Pflug ziehen. Anfang Juni werden die Kartoffeln gepflanzt. Ende August wird schon wieder geerntet. Dann setzt eine längere Regenperiode ein. Viel gedeiht nicht hier, einige Gemüsearten, etwas minderwertige Hirse und Hafer. Wohl gibt es Gurken und Tomaten. Letztere werden aber kaum reif. In der Wildnis wachsen in großen Mengen dicke Erdbeeren, schöne Preiselbeeren und süße Vogelkirschen.

Einige Male gingen wir zu einigen Gefangenen mit einem Posten Brennnesseln sammeln. Einmal gingen wir sogar bis zum Urwald, um Reisig zu holen. Wir trafen Sibiriaken mit Herden Vieh. Die Männer trugen Waffen bei sich, um Raubtiere von ihren Herden fernzuhalten. Sie berichten uns von Überfällen von Wölfen, Bären und sogar vom gefürchteten sibirischen Tiger. Wir fanden in der Nähe des Waldes viele Skelette von Rindern und Schafen.

Die Landschaft ist herrlich. Ich entdecke Blumen von seltener Pracht und Größe. Wie herrlich müsste es sein, diese schöne Landschaft als freier Mensch zu genießen!

Bald geht der Sommer zu Ende. Inzwischen sind die Rumänen schon entlassen worden. Auch bei uns Deutschen beginnt man jetzt mit der Ausmusterung der Arbeitsunfähigen und Kranken, denn diese werden zuerst nach Deutschland entlassen, während die Arbeitsfähigen weiter für die Russen arbeiten müssen. Doch der Russe lässt sich mit allem Zeit. Hoffentlich klappt es bald mit einem Heimattransport, denn noch einen Winter in Sibirien werde ich nicht überleben. Dazu werden meine Kräfte nicht mehr reichen. Bis zum Herbst waren wir schon viermal ausgemustert worden. Aber noch immer geht der Transport nicht ab.

In einer Nacht hatte ich einen furchtbaren Traum, der wieder eine böse Bedeutung hatte. Ich träumte, ich würde entlassen und von einem russischen Bären verfolgt. Dreimal wachte ich voller Entsetzten auf. Doch sobald ich wieder einschlief, verfolgte der Bär mich weiter, auf der ganzen Heimreise bis zu meinem Elternhaus. Meine Mutter macht schnell die Türe auf. Als der Bär mich fassen will, zieht sie mich blitzschnell ins Haus und schließt die Tür. Der Traum sollte tatsächlich seine Bedeutung haben.

Im Lager werden jetzt politische Kurse abgehalten. Diese sind freiwillig. Ich melde mich, daran teilzunehmen. Es geht den Bolschewiken darum, möglichst kommunistisch geschulte Kräfte nach Deutschland zu entlassen. Wir werden mit den Thesen von Marx, Engels und Lenin vertraut gemacht und über die Ziele des Bolschewismus aufgeklärt. Man sagt uns sogar, dass Hamburg einmal russische Hafenstadt werden wird. Wir können uns ein kommunistisches Deutschland jedoch nicht vorstellen, aber auch das malt man uns aus. Der Unterricht ist oft interessant. Er vertreibt trübe Gedanken, hilft über die Langeweile hinweg und regt den Geist an. Wir dürfen auch Fragen stellen.

Man unterrichtet uns auch über die russische Industrie und die Wirtschaft und berichtet von der wirtschaftlichen Bedeutung Sibiriens und von seinen Bodenschätzen. Sibirien ist besonders reich an Erzen und Edelerzen. Noch hundert Jahre könnte Russland Raubbau an seinen großen Wäldern betreiben. Trotzdem beginnt der Staat schon mit organisierter Forstwirtschaft.

Ich stellte einmal die Frage, ob es stimme, dass 1908 in Nordsibirien ein Komet die Erde berührt habe und dort wertvolle Metalle gefunden worden seien. Der Politoffizier berichtete uns von der Einschlagstelle des Riesenmeteors, der 1908 im sibirischen Urwald niederging und weite Flächen – größer als ganze Provinzen Deutschlands – verwüstete. Der Luftdruck zerknickte die riesigen Urwaldbäume wie Streichhölzer. Die Kunde von dieser Urgewalt – Katastrophe war damals auch nach Europa gedrungen. Die Forscher machten sich auf den Weg zur Taiga. Doch der Erste Weltkrieg unterbrach die Forschungsarbeit. Das ganze Gebiet weist riesige Trichter auf, in denen heute wertvolle, geheimnisvolle Metalle geborgen werden.

Die Russen lassen sich viel Zeit mit unserem Transport nach der Heimat. Sie führen schon wieder eine neue Ausmusterung durch, die große Aufregung hervorruft. Jeder, der nur halbwegs gesund ist, wird als arbeitsfähig beurteilt und von der Liste gestrichen. Das heißt, dass er nicht in die Heimat entlassen wird und weiter für die Russen arbeiten muss. Ich komme mit knapper Not wieder durch. Der russische Arzt will mich von der Liste streichen, aber der deutsche Arzt schmuggelt mich durch.

Nach vier Wochen ist schon wieder eine Untersuchung. Diese wird noch kritischer. Die Untersuchung leitet eine Ärztin, die diesmal meinen Namen durchstreichen will. Sie mustert mich vom Kopf bis zu den Füßen. Ich bin sehr mager. Aber meine Haut ist rein von jeglichen Geschwüren, während andere einen eitrigen Hautausschlag haben. Die Ärztin will mich von der Liste streichen. Der deutsche Arzt versucht, die russische Ärztin von meinem Herzleiden zu überzeugen und schwindelt mich wieder auf die Liste. Viele werden gestrichen, andere von neuen Transporten werden aufgeschrieben.

Hoffentlich war das die letzte Untersuchung. Der sibirische Winter kündigt schon sein Schreckenregiment an. Die Regenperiode geht bereits langsam in Schnee über, der schon fußhoch liegt. Es ist Ende September 1945.

Bald ist der Schnee wieder fort, aber starker Frost tritt ein. Die Nächte sind eisig kalt. Wir empfangen jetzt neue Kleider für den Transport nach Deutschland; so heißt es. Wir liegen aufgeregt auf unseren Betten, denn morgen früh geht es ab in die heißersehnte Heimat. Doch es wurde noch eine fürchterliche Nacht. Der russische Bär wollte mich ergreifen.

Der Kommandant des Lagers, ein Deutschenhasser, und seine Offiziere sind sinnlos betrunken. Der Kommandant hatte eine schwere Auseinandersetzung mit der Ärztin, die nach seiner Meinung zu viele Arbeitsunfähige auf die Listen geschrieben hatte. Er kocht vor Wut. Er lässt sich die Listen zeigen. Die Gefangenen, die entlassen werden sollen, werden vorgeführt. Es gibt eine große Aufregung unter uns. Der Kommandant streicht die Namen der Reihe nach durch. Die Ärmsten, die das Unglück hatten, kamen weinend zurück. Wir waren alle in großer Not.

Ich rufe im Herzen Gott und die Muttergottes um Hilfe an. Der Name vor meinem Namen war der letzte, der gestrichen wurde. Der Wüterich hatte nun seine Wut gekühlt. Alle Gestrichenen kamen nicht mit.

Ich dachte immer wieder an den bösen Traum, an den russischen Bären, der mich auf der Heimfahrt verfolgte. Aber zu Hause betete meine Mutter für mich, die nie an meinen Tod geglaubt hatte, und die mich mit ihrem Gebet beschützte und in die Heimat zog.

Ein Gefangener, mit dem ich im Sommer manche Stunde auf meiner grasigen Anhöhe geplaudert hatte, nahm ein tragisches Ende. Wir unterhielten uns viel über Politik und Religion. Er glaubte nicht mehr an eine Gerechtigkeit und einen Herrgott und hatte die Hoffnung auf eine Entlassung und Heimkehr aufgegeben. Ich machte ihm immer wieder Mut und versuchte, ihn vom Gegenteil zu überzeugen. Er sagte mir oft: „Könnte ich so glauben und hoffen wie du.“ Er war noch nicht lange in Gefangenschaft und in einer guten körperlichen Verfassung. Durch Leibesübungen versuchte er, seinen Körper frisch und stark zu halten. Plötzlich wurde er krank. Er sollte nun doch mit nach Hause. Als wir zur Bahn gingen, um die Heimreise anzutreten, lag er im Sterben. Er hatte Typhus.

Auf der Heimfahrt

Noch einmal sendet die Herbstsonne ihre wärmenden Strahlen über die weite Taiga. Es sind wunderschöne Herbsttage. Der Schnee ist wieder fort, doch nachts friert es jetzt gehörig. Aber es ist, als ob sich die Natur mit uns freue, denn wir fahren nach Hause. Ich sitze mit ein paar anderen Kameraden in der aufgeschobenen Tür des Waggons, um besser die schöne Landschaft zu genießen. Ich weiß gar nicht, wie mir ist. Es geht heimwärts, nach Deutschland – nach Hause! Ich kann es noch gar nicht fassen. Es ist alles wie ein Wunder. Es ist, als ob wir aus der Nacht des Grabes – der Gefangenschaft - zu einem neuen Leben auferstanden seien. Es ist wie ein jubelnder Ostermorgen. Ich möchte fast weinen vor überströmender Freude. Dann möchte ich mal wieder singen nach den furchtbaren Jahren. Der Vers eines Liedes klingt durch meine Seele:

Schwing’ dich fröhlich meine Seele

Zu dem Schöpfergeist empor!

Preis ihn froh mit voller Kehle

Wie der lieben Vöglein Chor!

Sing ihm allezeit,

der mit Herrlichkeit

Wald und Flur und Au geschmückt

und mein Herze neu beglückt.

Das Leben ist auf einmal wieder so schön. Russland ist so schön – mir kommt auf einmal alles schön vor, was Gott erschaffen hat. Ich bin ja frei – doch halt – noch nicht ganz, noch bin ich in der Sowjetunion. Und wieder beschleicht mich die Angst, es könnte auf einmal alles nicht mehr wahr sein. Mir wird es dann ganz weh ums Herz. Ich denke an meinen Freund Alois Wagner, der in Moskau sterben musste, und an die vielen lieben Kameraden, die in diesem weiten Land leiden und sterben mussten.

Der Zug rast durch die sibirische Landschaft. Herrliche Landschaftsbilder ziehen an unseren Augen vorüber, weite Ebene, riesige Wälder, armselige Ortschaften, aber auch moderne Industriestädte. Manchmal gibt es einen kleinen Aufenthalt. Ich habe noch manches interessante Erlebnis. Alle Eindrücke sammelte ich in meinem Herzen.

Bei einem größeren Aufenthalt versuche ich, in einem Dorf Lebensmittel zu bekommen, denn in den Waggons ist die Verpflegung sehr knapp. In der Hütte eines Sibiriaken schlachtet eine alte Frau mit einem Mann gerade ein Schaf. Ich rufe freundlich mein sdedrastwujte (Guten Tag!) Die Alte reicht mir ein paar Kartoffeln, doch der wild dreinblickende Kerl kommt mit dem Messer auf mich zu. Schnell mache ich mich aus dem Staub und gehe meiner Wege.

Es ist eigentlich sehr leichtsinnig, sich so weit vom Zug zu entfernen. Denn die Züge fahren oftmals ab, ohne dass gewartet wird, bis alle da sind. Nitschewo! (Macht nichts!) Das ist ihnen ganz egal. Beängstigend schnell rast unser Zug durch den Ural, streckenweise vorbei am Uralfluss, vorbei an hohen, felsigen Bergen, durch tiefe Täler.

Auf der Fahrt durch Russland werden in verschiedenen Städten neue Waggons mit entlassenen Heimkehrern angehängt. Auf großen Bahnhöfen herrscht buntes Treiben. Militärtransporte in Richtung Deutschland sind zu sehen. Russische Soldaten lassen sich von schwarzen Zigeunerinnen die Zukunft sagen und lachen und johlen. Menschen in bunten Trachten bieten allerlei zum Verkauf an.

Eine Russin will meine Hose kaufen. Ich habe zwei Hosen übereinander angezogen. Sie will mir Brot für die Hose geben. Wir gehen auf einen zerfallenen Friedhof hinter ein Grabdenkmal. Ich ziehe die oberste Hose aus und erhalte Brot von der Russin. Der Handel ist abgeschossen.

Hält der Transport auf kleinen Bahnhöfen, so stürzen wir aus den Waggons und fallen über Berge von Kohl und Kartoffeln her, um mal wieder satt zu werden. Die Posten lassen uns gewähren, doch dann fallen die russischen Weiber mit Knüppeln und wildem Geschrei über uns her. Die Stockhiebe prasseln nur so auf unseren Rücken. Aber das macht uns nichts mehr aus, denn wir sind allerhand gewohnt. Nitschewo!

In den Waggons starb noch mancher Heimkehrer. Neben mir lag ein Berliner. Er hatte furchtbare Schmerzen. Er hatte tiefe Wunden in den Leisten, verschmutzt und faulend. In den Wunden waren schon die Maden. Am selben Tag starb er noch. Von unserem Transport starben insgesamt noch 80 Mann. Wenn der Zug hielt, wurden sie schnell in einem Acker verscharrt und nur mit wenig Erde zugedeckt. Wie mögen sich die Bauern erschrecken, die dort pflügen werden.

Auf der Fahrt durch Russland kamen wir in den tiefsten Winter. Manches Dorf lugte elend und zerfallen aus den Schneemassen. Große Scharen von Nebelkrähen flogen schreiend umher oder saßen auf ihren Horsten und spähten hungrig nach einem Aas.

Als wir durch Polen fuhren, fielen öfter Schüsse in unserem Zug. Solange wir dieses Land durchfuhren, durften wir den Zug nicht verlassen. In Brest-Litowsk war gerade ein großer Aufstand niedergeschlagen worden. Wir kamen durch die Provinz Posen. Die Dörfer waren von den Menschen verlassen worden.

Endlich war Frankfurt an der Oder erreicht. Hier mussten wir drei Tage bleiben. Dann endlich wurden wir von den Russen entlassen. Noch mancher Kamerad fand hier an der Schwelle zur Heimat seine letzte Ruhestätte. 40 Tage lang waren wir von Sibirien bis an der Oder unterwegs gewesen.

Nun lagen Sibirien und Russland mit all seinen Schrecken und seinem Grauen weit hinter uns. Nun waren wir endlich frei, auf deutschem Boden. Doch jetzt bedrückte mich die Sorge, was ich in der Heimat antreffen würde. Ob noch alle Lieben lebten? Ob sie alle im Dorf geblieben waren? Oder waren sie vertrieben worden?

Ich hatte das ganze Grauen der Gefangenschaft in meiner Seele erlebt, war aber nicht daran zerbrochen. Was konnte mir noch Schrecklicheres passieren? Ich hatte immer meinen inneren Frieden bewahrt, der mir das starke Durchhalten erleichtert hatte. Meine Seele blieb stärker als das Unglück.

Auf der Strecke nach Berlin musste ich noch vier Stationen zu Fuß laufen. Ich blieb nachts in einem Sumpfe stecken und verlor meine Holzschuhe. Doch ich fand bald wieder neue Schuhe, denn auf dieser Strecke blieb noch mancher tot liegen, der vielleicht bis heute noch als vermisst gemeldet ist.

Mit großer Mühe gelingt es mir, auf einen Güterzug zu kommen. Es fahren noch keine Personenzüge, sondern nur Militärzüge. Viele Menschen warten hier schon seit Tagen auf ein Weiterkommen. Jeder ist auf sich allein gestellt.

Dann kommt Berlin. Wieder drei Tage Aufenthalt. Hungrig streiche ich durch die schwer zerstörte, einst so stolze Hauptstadt. Dann geht es endlich in die Britische Zone, nach Bonn. Hier werden wir endgültig als Gefangene von Engländern entlassen. Nun geht es endlich der Heimat entgegen, die ich fast vier Jahre nicht mehr sah, wo ich vielleicht als tot gemeldet bin.

Ich sehe aus wie ein Einsiedler, abgezehrt und heruntergekommen, mit langem, struppigem Bart. Doch die Heimat kennt mich noch. Sie nimmt mich auf mit offenen Armen, Alles ist noch, wie es war – nur viele sind nicht mehr.

Meine Mutter lebt noch. Sie hatte nie an meinen Tod geglaubt, so wie auch ich immer wusste, dass sie noch lebte. Von meinen Geschwistern war ein Bruder einem Tiefflieger zum Opfer gefallen. Von dessen Tod hatte ich in Sibirien geträumt.

Ich kann es fast nicht fassen, daheim zu sein: Überall liebe Willkommensgrüße und ein Erzählen bis tief in die Nacht. Wie soll ich meinem Schöpfer danken für seine große Güte und Liebe, trotz all dem Elend, das hinter mir lag.

Nachruf auf Friedrich Jakob Schruff, Nettersheim

in der der Kölnischen Rundschau – Eifelland, am 2. Januar 1988

Heimatforscher Schruff zu Silvester beigesetzt

Am 27. Dezember 1987 verstarb im Alter von 74 Jahren der Heimatforscher Friedrich Jakob Schruff aus Nettersheim. Obwohl er seit langem krank war, kam sein Tod doch plötzlich und unerwartet.

Seit Jugendjahren beschäftigte sich der Nettersheimer mit der Geschichte seines Heimatortes. Nach Jahren in russischer Kriegsgefangenschaft, deren Erlebnisse er aufschrieb, hatte die Heimat für ihn eine besondere Bedeutung erhalten.

Als man sich in Nettersheim noch kaum mit der geschichtlichen Vergangenheit des Ortes beschäftigte, erkannte Jakob Schruff, der sich als Autodidakt umfassende Geschichtskenntnisse angeeignet hatte, bereits die Bedeutung des historischen Umfeldes. Er schrieb Behörden und Museen an, um auf die Wichtigkeit der Funde in Nettersheim aufmerksam zu machen. Jahrelang erforschte er den Matronentempelbezirk Görresburg, den Römerkanal, die Römerbrücke, die Ahekapelle, die Burgen- und Kirchengeschichte, Brauchtum und Mundart. Die Ergebnisse seiner Forschungsarbeit schrieb er in einer Chronik nieder.

Als ehrenamtlicher Mitarbeiter des Landesmuseums in Bonn war er maßgeblich daran beteiligt, dass nach 1975 die antiken Römerbauten in Nettersheim restauriert wurden. Mit großem Interesse verfolgte er später das Engagement der Gemeinde, das sich verstärkt auf die Heimatforschung ausrichtete. Das Einsetzen des Kulturgutes als Fremdenverkehrs-Attraktion beobachtete er jedoch mit Sorge. „Die alten Kultstätten dürfen keine Rummelplätze werden“, mahnte er eindringlich.

Jakob Schruff, der von Beruf Bäcker war, betätigte sich auch als Naturkundler. Jahrzehntelang schrieb er Naturbeobachtungen für mehrere Institutionen auf. Das Aussterben von heimischen Pflanzen, von Vögeln und Schmetterlingen, sowie die Umweltschäden in Wald und Flur bedrückten ihn stark.

Seine Liebe zum Brauchtum drückte er in aktiver Mitgliedschaft in den dörflichen Vereinen aus. Über vier Jahrzehnte war er Mitglied im Theaterverein, im Kirchenchor und in der Musikkapelle. Über 55 Jahre gehörte er dem Eifelverein an, in dem er fast immer ein Vorstandsamt bekleidete. Viele Jahre wirkte er im Kirchenvorstand.

Seine letzten Jahre waren von einer schweren Krankheit überschattet. Mehr und mehr zog er sich von der Öffentlichkeit zurück. In der Abgeschiedenheit vollendete sich sein Leben im Finden des Lebenssinns, den er im christlichen Glauben und in der Geschichte der Menschheit auslotete.

Eine tiefe Bedeutung hatte für Jakob Schruff die stille Zeit zwischen Weihnachten und dem Dreikönigstag. „Ich werde der Letzte im alten Jahr oder der Erste im neuen Jahr sein, den man in Nettersheim zu Grabe trägt“, war er sich seit Jahren sicher, dass sein Tod einmal in diese stille Zeit zwischen den Jahren fallen werde. Am Silvestermorgen fand er unter großer Anteilnahme der Bevölkerung seine letzte Ruhestätte auf dem Waldfriedhof in Nettersheim.

Sophie Lange

I n h a l t s v e r z e i c h n i s

|

Teil I Vorwort Wo sind sie geblieben Von Belgien zur russischen Front In Gefangenschaft Der Marsch ins Ungewisse |

Teil II Unmenschliche Unterkünfte In Waggons eingepfercht In Moskau Massensterben im Lazerett |

Teil III Eine amerikanische Kommission Moderne Sklaven Holzflößen auf der Wolga Abtransport nach Sibirien |

Teil IV Sibirische Kälte Das Ende des Krieges Auf der Heimfahrt |